お盆はお正月、ゴールデンウィークと並び大型連休を取る方がいて、帰省にレジャーに人が動くときですが、そもそも「お盆」とは、どんなときなのでしょうか?

Contents

盂蘭盆会について

お釈迦さまの十大弟子の一人で「神通第一」の目連が、ある日、その神通力を使って、亡くなった自分の母親のことを見たところ、母親は餓鬼の世界に世界で苦しんでいるのが見えました。どうにかして、その苦しみあえいでいる自分の母親を救い出したくて、目連はお釈迦様に相談をします。するとお釈迦さまは「供養のためのたくさんの僧侶を集め、供養をしてもらい、その人たちにごちそうをすればよい」と言われて、その通りにすることで、目連の母親は餓鬼の苦しみから救われたという内容のことが「盂蘭盆経」に書いてあります。

実際には、目連は多くの僧侶に頭を下げてお願いし、またおもてなしをすることによって、傲慢さをそぎ落とすための修行の一環で、自分の母親のみならず、餓鬼界に落ちているすべての人々を供養せよと、お釈迦さまは目連に指示を出しといわれています。

そこから、餓鬼界に落ちてしまった多くのご先祖を救い出し、少しでも苦しみから解放させるために、この時に僧侶を呼んで供養しなさいということから、お盆には精霊棚を飾って、先祖のお迎えし、お墓にお参りをして、ご供養する時だという事になっていきました。

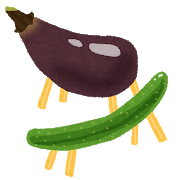

茄子(なす)で作った牛や胡瓜(きゅうり)の馬が備えてあるのをよく見かけるのではないでしょうか。これは、ご先祖様の霊が牛に荷を引かせ、馬に乗って行き来するという言い伝えによるもので「精霊馬(しょうりょううま)」と言われています。

お盆の期間中は飾っておきます。その後、茄子と胡瓜は食べずに川や海に流すか土に埋めるようです。

お盆っていつの時期を言うのでしょうか?

もともとは、上記しています「盂蘭盆会」が7月15日で、その時にご先祖を供養することが行われていて、それが旧暦の7月15日であったことから、もともとの7月15日を中心にして行う地域と、新暦にすると1か月遅れる時期に相当するために、そのころをお盆としてお墓参りなどを行うケースと、地域によって時期が異なるようです。

ちなみに、東京都などの関東圏の多くでは、お盆と言えば7月に行う場合が多く、世間一般的なお盆は、8月に迎えることが多いように思います。8月15日が終戦記念日となったことも先祖の御霊を追悼する日という事と重なって、余計に先祖供養の日は8月15日を中心にした時期、それをお盆とするという流れができて、いまは8月にお盆が来るという認識になったのだろうと思われます。

なお、終戦記念日とお盆には何の因果関係もないそうです。

迎え火は7月13日(8月13日)、送り火は7月16日(8月16日)に行うのが一般的です。

13日の夕方、家の門口や玄関で、素焼きの焙烙にオガラを折って積み重ね、火をつけて燃やし、迎え火として先祖の霊を迎えます。

オガラを燃やしたその煙に乗って、先祖の霊が家に帰ってくるともいわれています。

16日の夕方には再び同じ場所で、焙烙にオガラを折って積み重ね、火をつけて燃やし、送り火として先祖の霊を送り出します。

京都の有名な大文字焼きも送り火のひとつです。

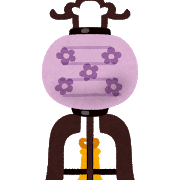

また先祖の霊は、盆提灯の明かりを目印にして家に帰ってくるといわれています。ですから、お盆には必ず盆提灯を飾ります。

墓参りはいつするものですか?

お盆は年に一度、ご先祖様や亡くなった方の霊が浄土からこの世に戻られるのをお迎えし、祖先の御霊(みたま)を祀り、冥福をお祈りする行事です。なので、お参りをする方が最も多いのもこの時期です。

春と秋の彼岸と区別がつきにくいのですが、彼岸は一年の中で、あの世とこの世が最も近くなる日となり、お盆同様、お墓に出向いて供養をする日となります。

この世に戻ってこられるご先祖様をお墓にお迎えに行くという意味で、盆の入りと言われている13日にお墓参りに行くのが日本の慣習となっています。

お盆に行われる各地の行事ってありますか?

京都府・五山送り火

京都の、と言うよりも日本の夏を代表するイベントと言っても過言ではないのが「五山送り火」です。こちらはお盆の送り火を焚く火である、8月16日の20時から行われます。

8月16日に大文字、松ヶ崎妙法、舟形万灯篭、左大文字、鳥居形松明の5つの山で炎を上げて、死者の魂をあの世へ送り届ける送り火を焚く行事です。当日は午後8時から大文字をスタートに、5つの山で、大文字、妙法、舟形、左大文字、鳥居形の送り火が点火されます。五山の送り火の起源については、諸説あってはっきりしません。

長崎県・精霊流し

精霊流し(しょうりょうながし)は長崎県、熊本県と佐賀県の一部で行われる地域のならわしとなっています。灯籠流しと同じ意味がありますが、上記3県においては精霊流しと呼ばれているそうです。こちらも送り盆の行事のひとつであり、ご先祖様の霊をお見送りする行事となります。長崎県長崎市において、8月15日に開催されています。長崎の精霊流しは灯籠だけでなく、精霊船と呼ばれる見た目の華やかな船も浮かびます。さだまさしの歌でも有名ですね。

コメントを残す